お久しぶりです。

2024年最初のレポートは、

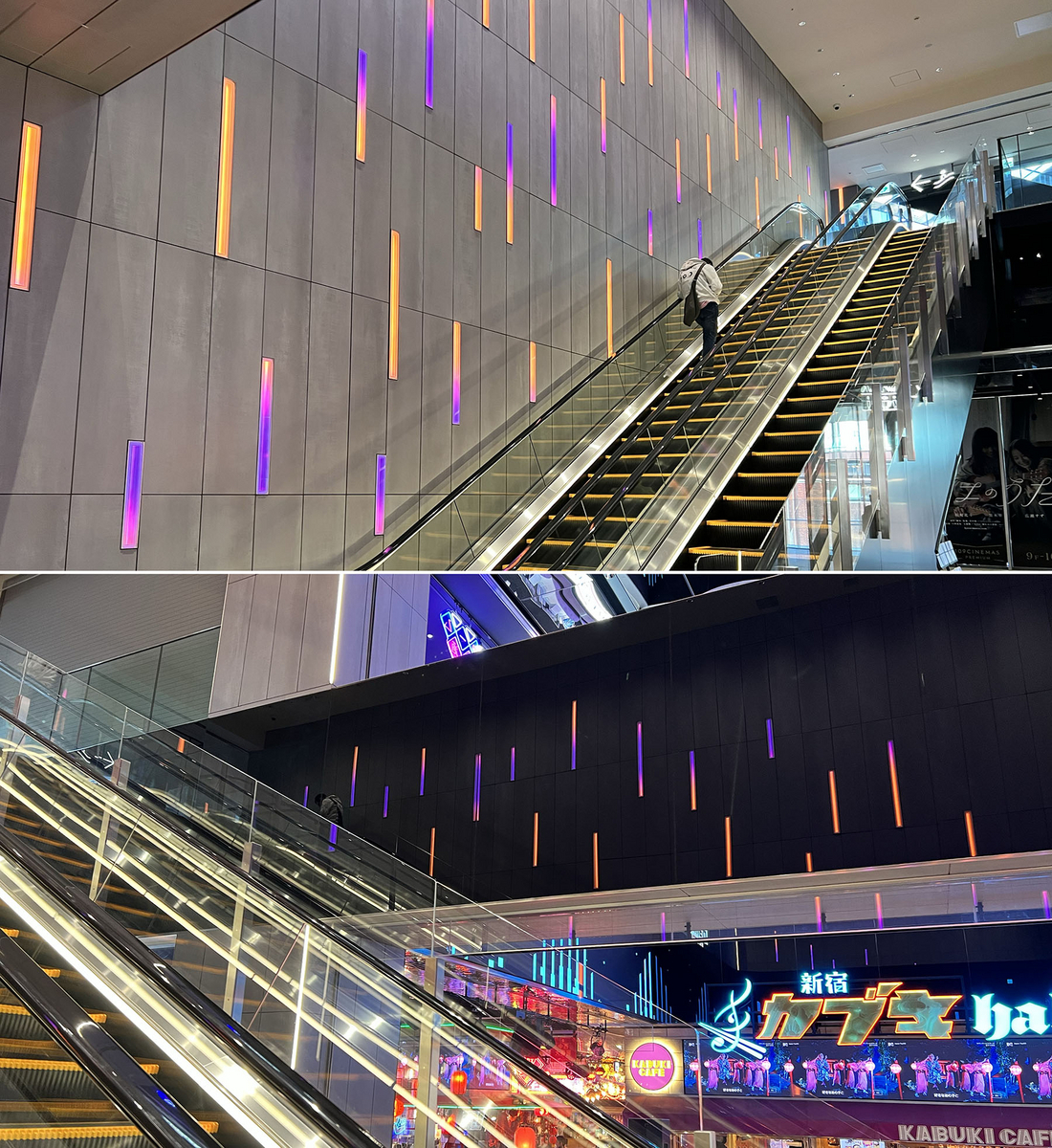

昨年9月、新宿のリビングデザインセンター「OZONE」に新しくオープンしたスポットのご紹介です。

東京都が運営している場所で、

東京の森林と、とうきょうの木の恵みを感じることができる体験型ショールーム

「TOKYO MOKUNAVI(とうきょうモクナビ)」

主に下記5つのことができるスペースです。

・とうきょうの木製品の展示

・東京の森林・林業について知る

・とうきょうの木や木製品、事業者を紹介

・補助金の案内

・イベントやワークショップ開催

ここではナビゲーターの方が常駐しているので、いつ訪ねてもとうきょうの木について詳しくお話を聞くことができます。建築関係、メーカーさまはもちろん、一般の来場者さまもちらほら。視界を遮らないオープンな空間なのでふらりと入りやすく、私たちが見ている間にもご夫婦やご家族連れが何組か立ち寄り、興味深そうに展示を見ておられました。

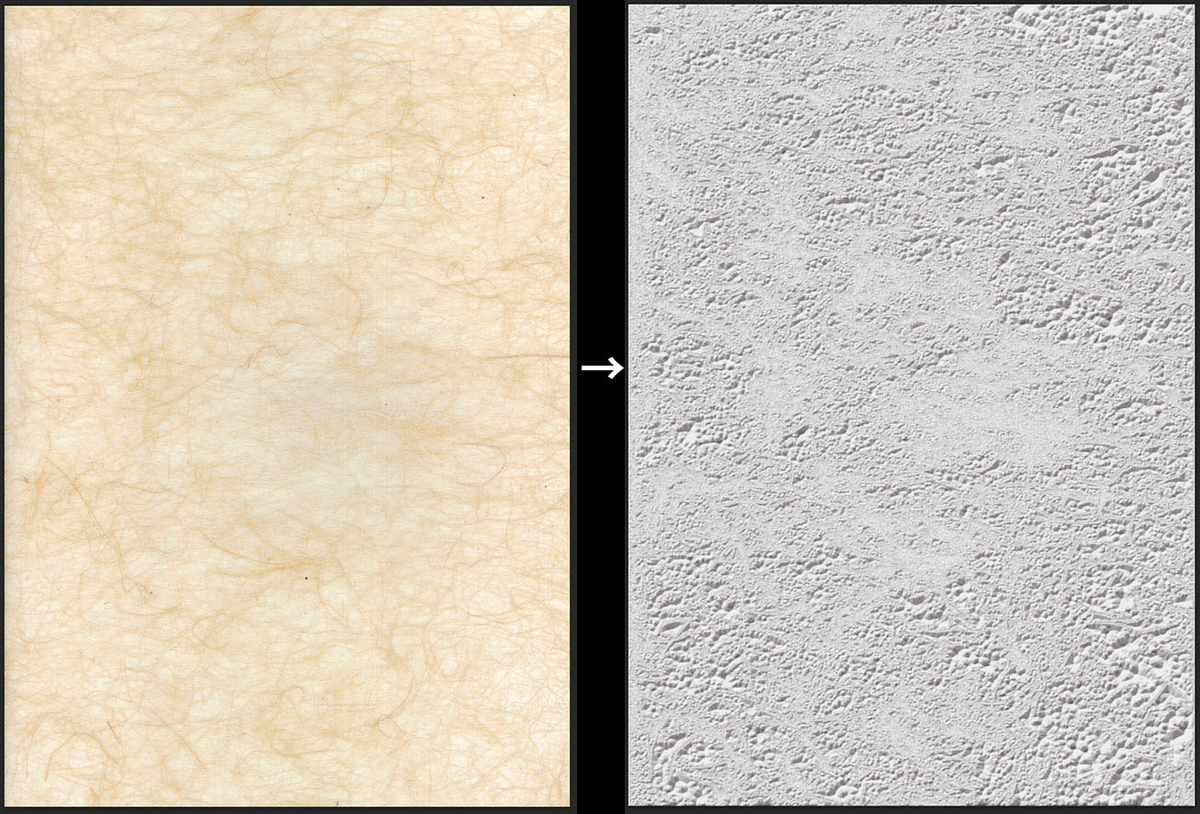

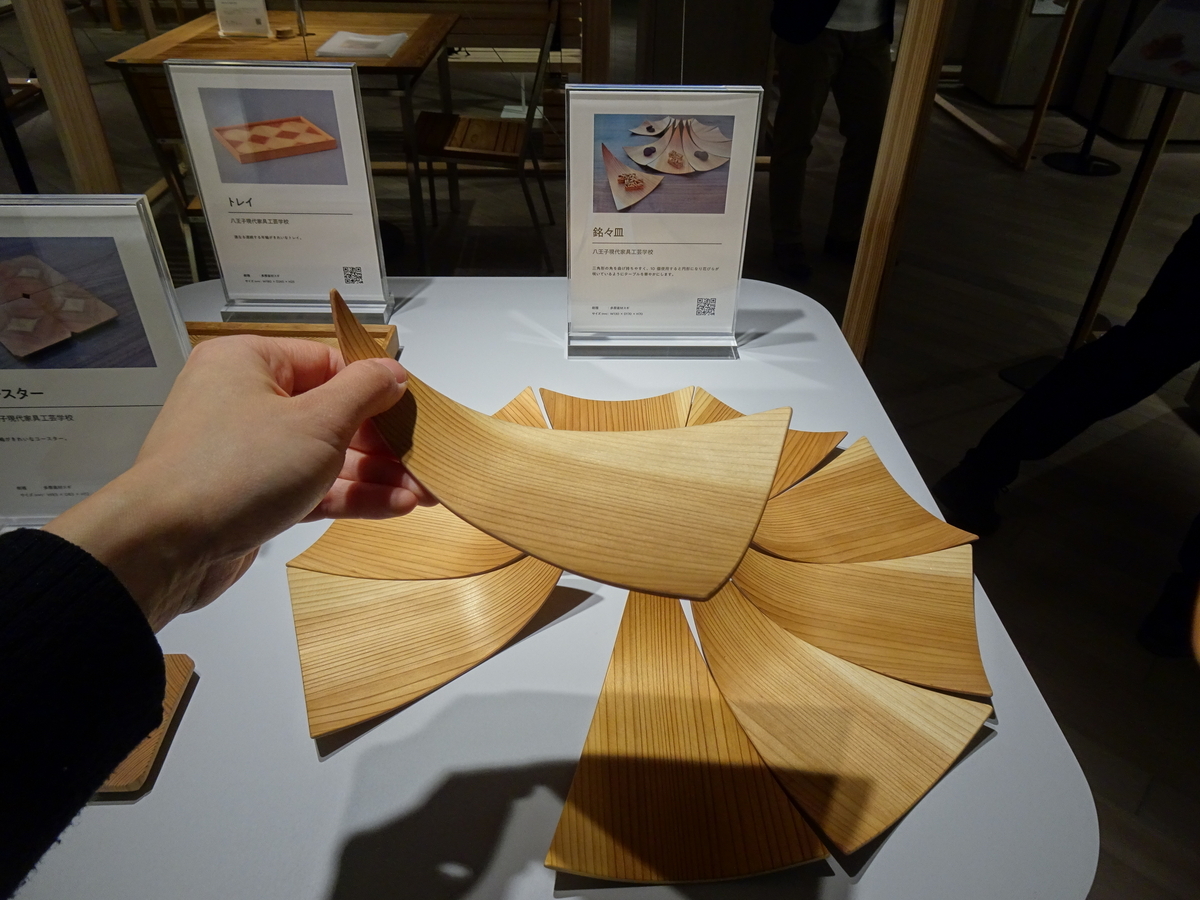

さて、ショールームでまず目に入ってくるのがさまざまな木関連、木製品の展示です。

ここにあるのはすべて、とうきょうの木が使われているプロダクト。

今はオープンして最初の展示ということで、用途や種類別にジャンル分けられた木製品の展示がメインでした。屋内外の家具や、

玩具/遊具。真ん中の半分に割った丸太のようなものは、叩くと木琴とマリンバの間のような、軽やかで可愛らしい音が鳴る楽器でした。

パーティーシーンで役立ちそうなお皿、

香りの製品ではヒノキのエアーフレッシュナーをシュッとひと吹きしてもらいました。

生木に近いスッとした香りではなく、ゆずなどの香りも程よくブレンドされてやわらか〜い良い香りです。

それから世界初、木を蒸留して作ったお酒(!)は、東京檜原村産のヒノキとじゃがいもでできているそう。どんな味なのか気になりますね...!

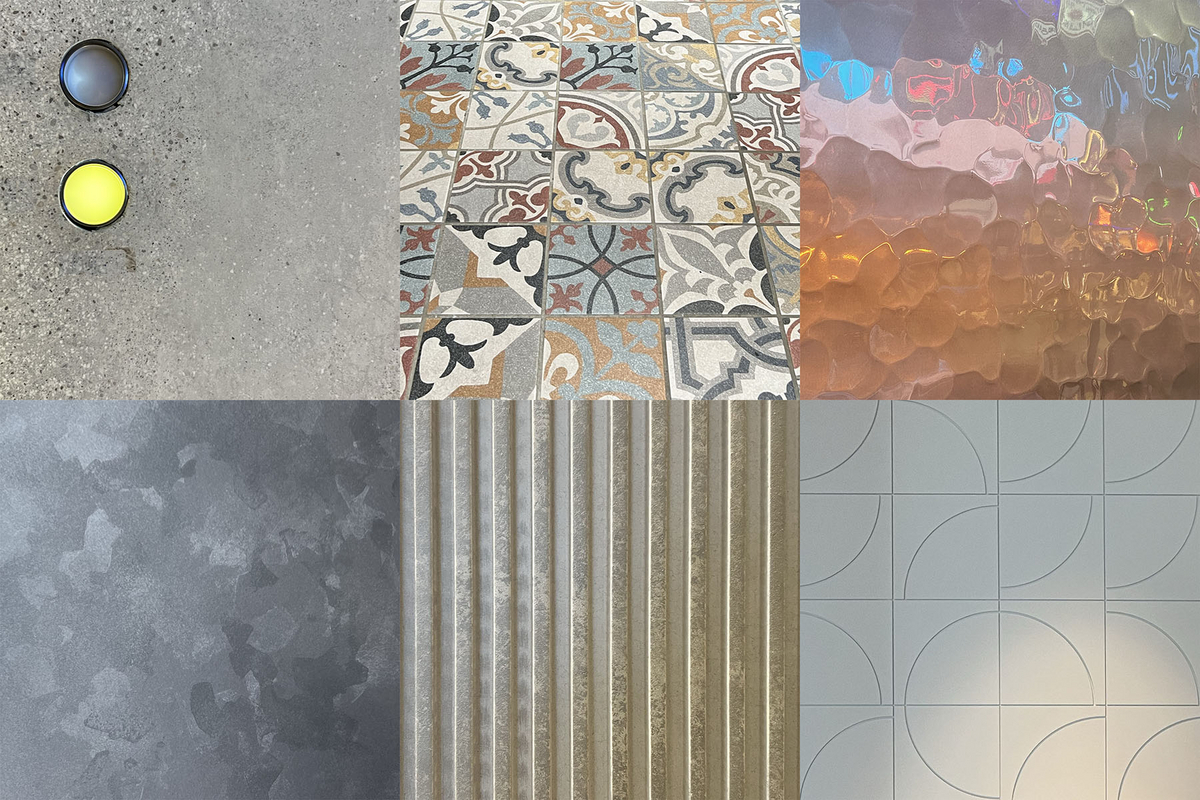

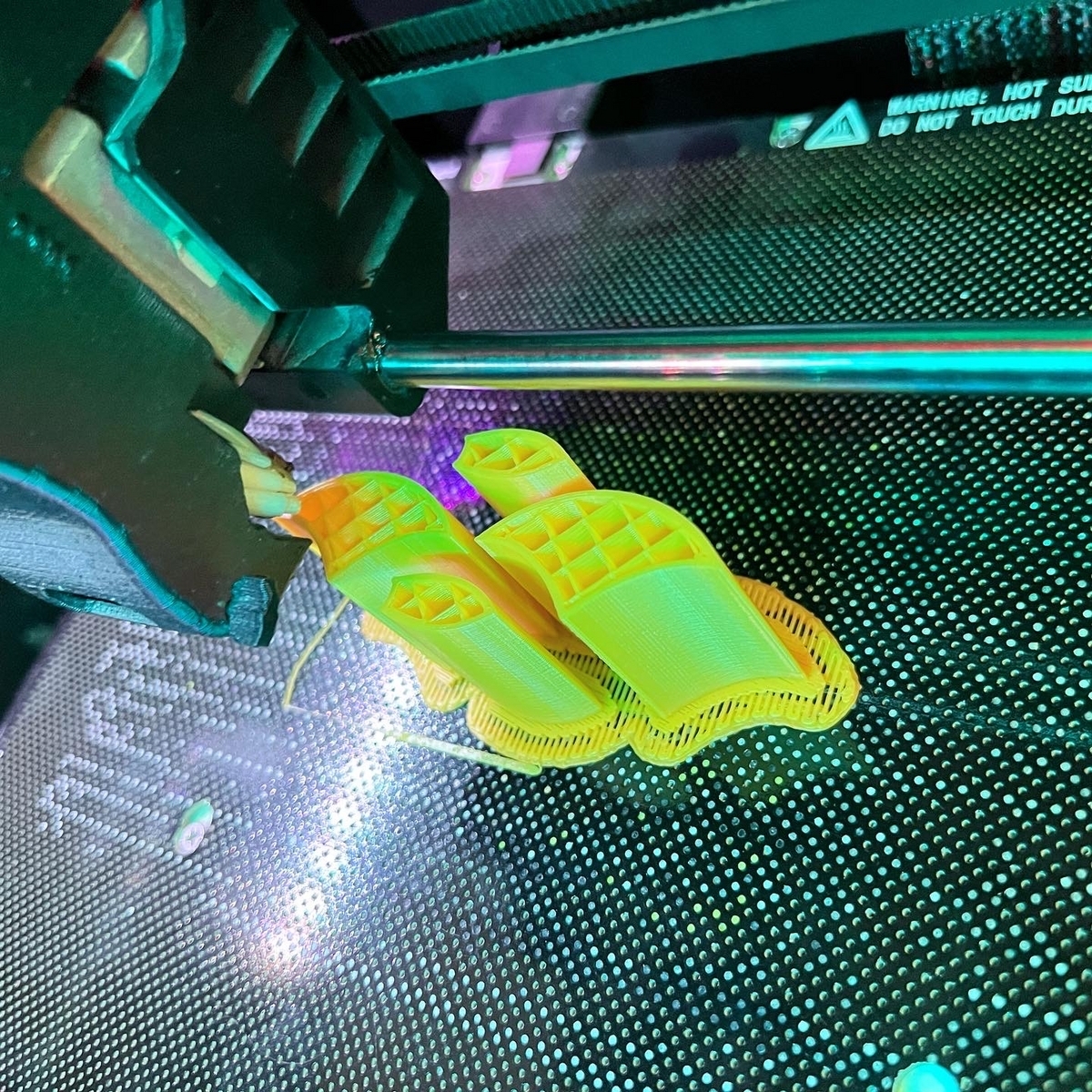

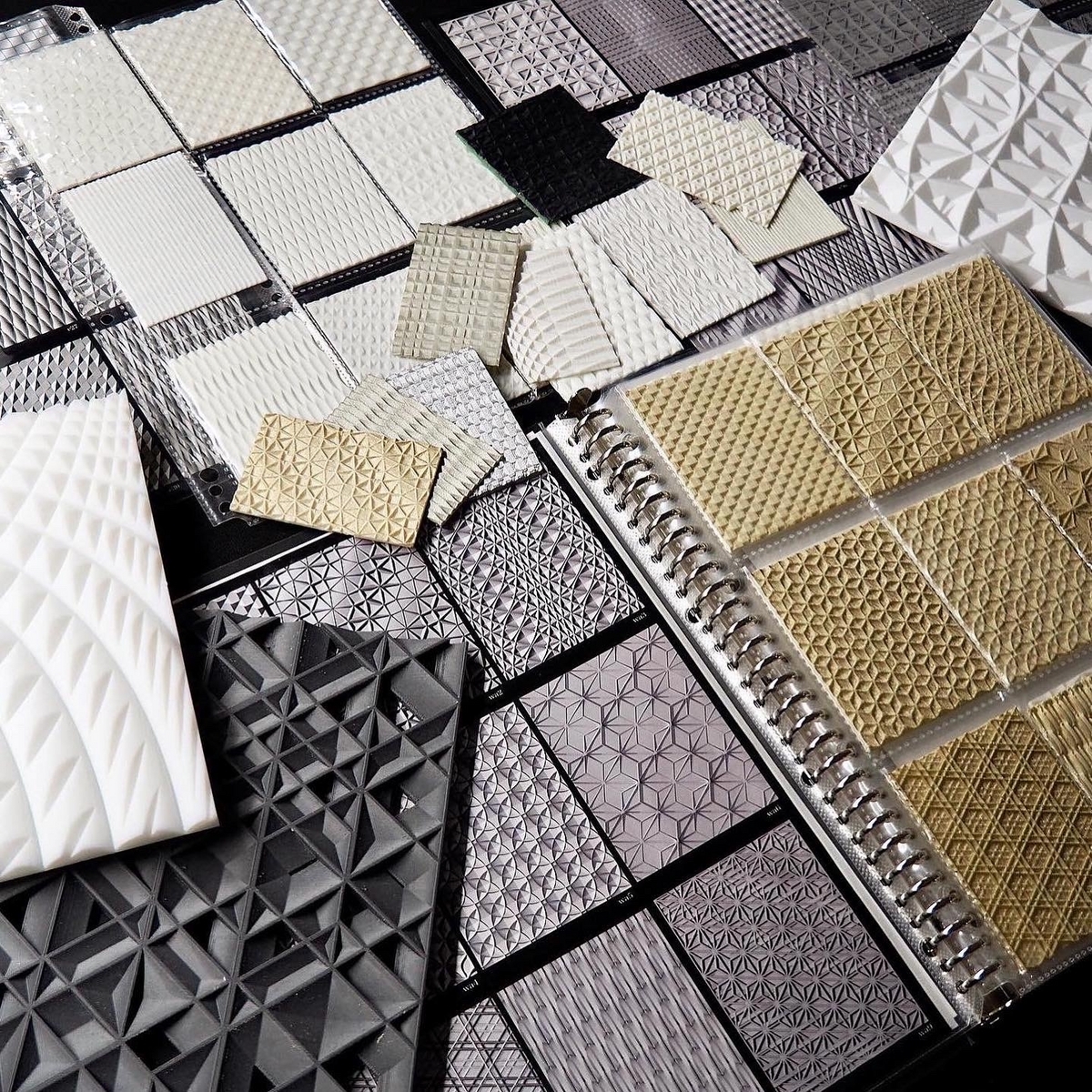

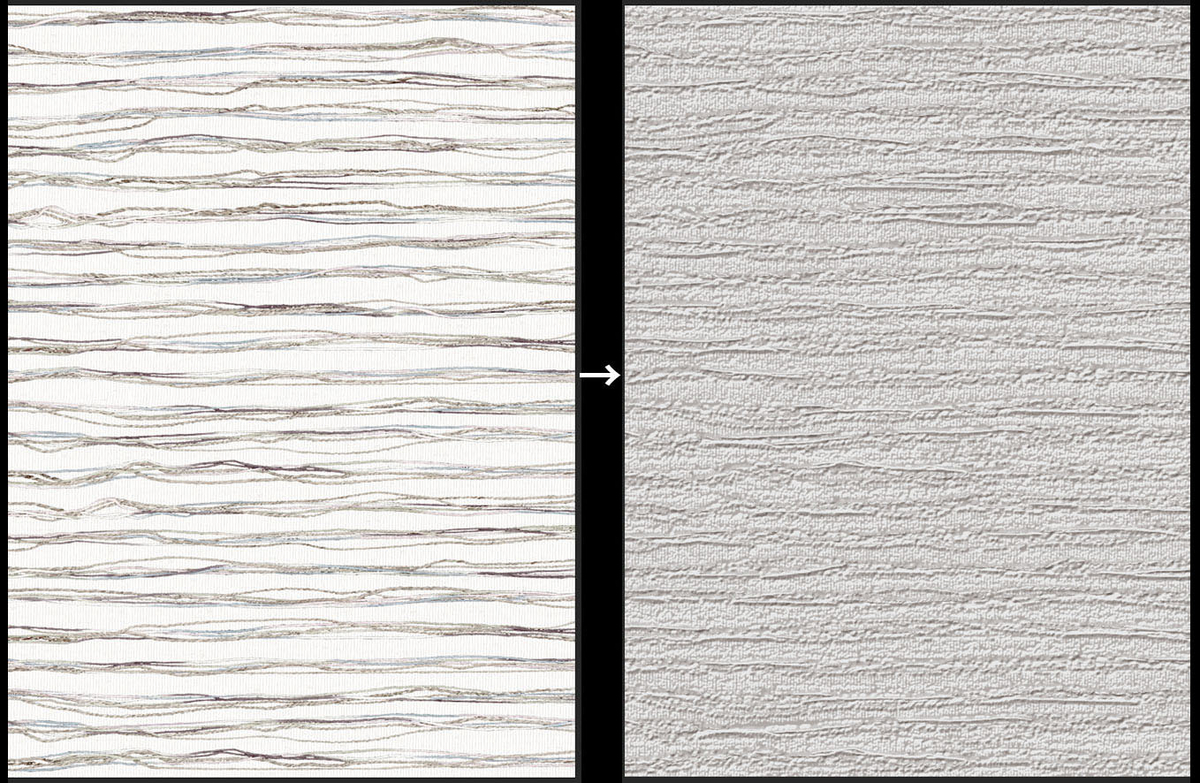

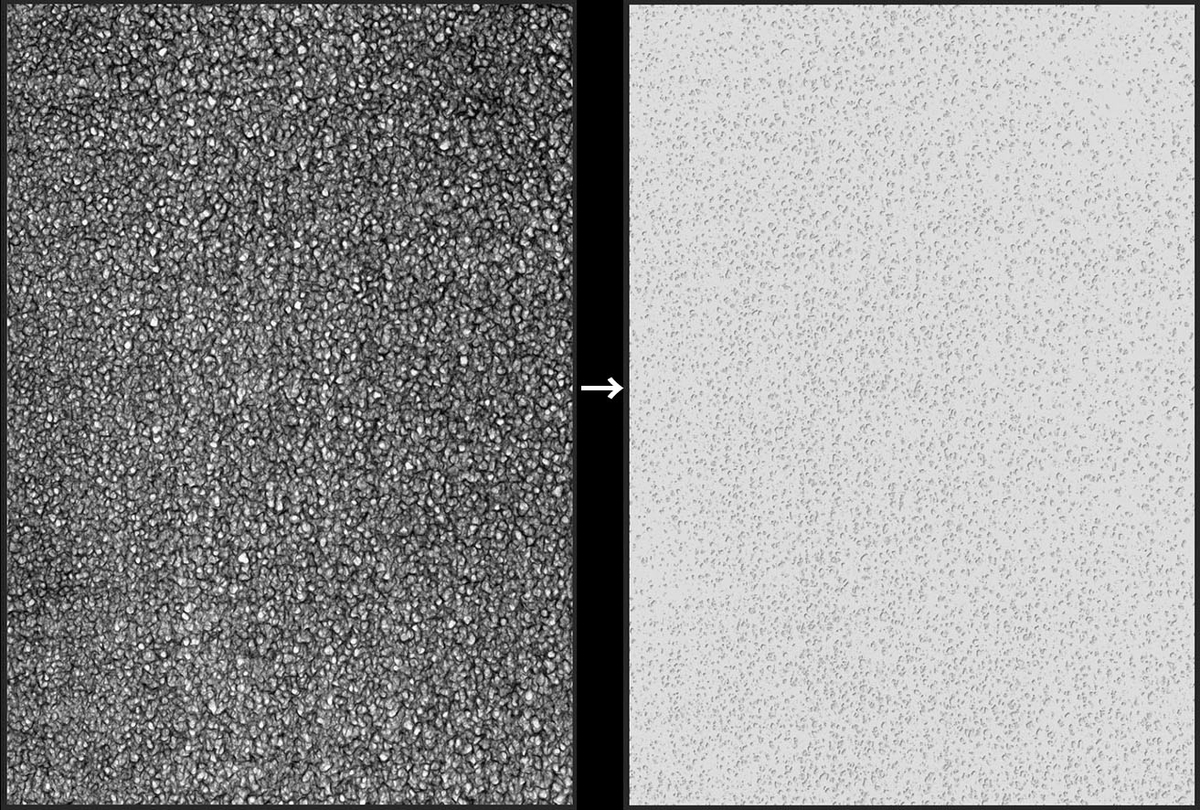

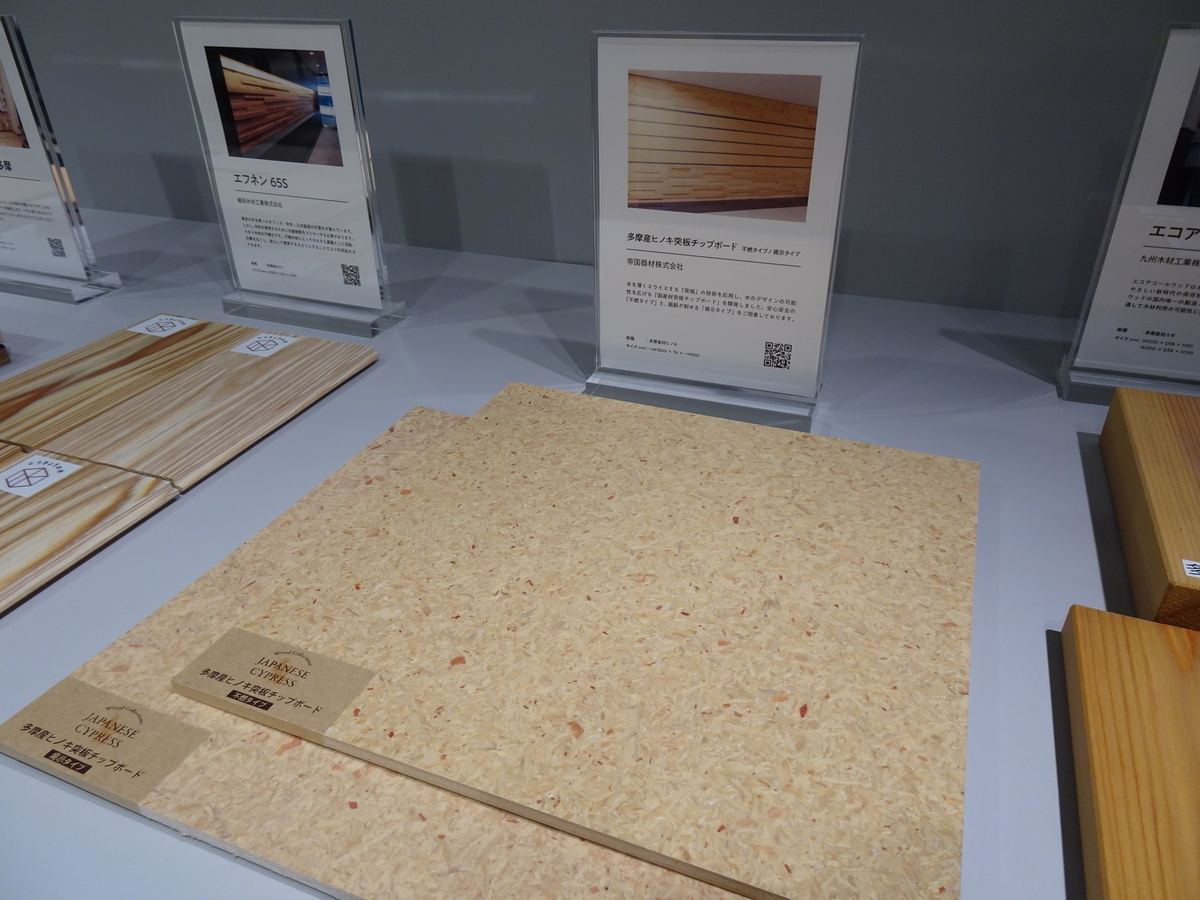

もちろん、建材エリアもありました。

そして建材といえば、空間に使われている木にも注目です。

やはりショールームを構成しているものも全て、とうきょうの木で作られています。

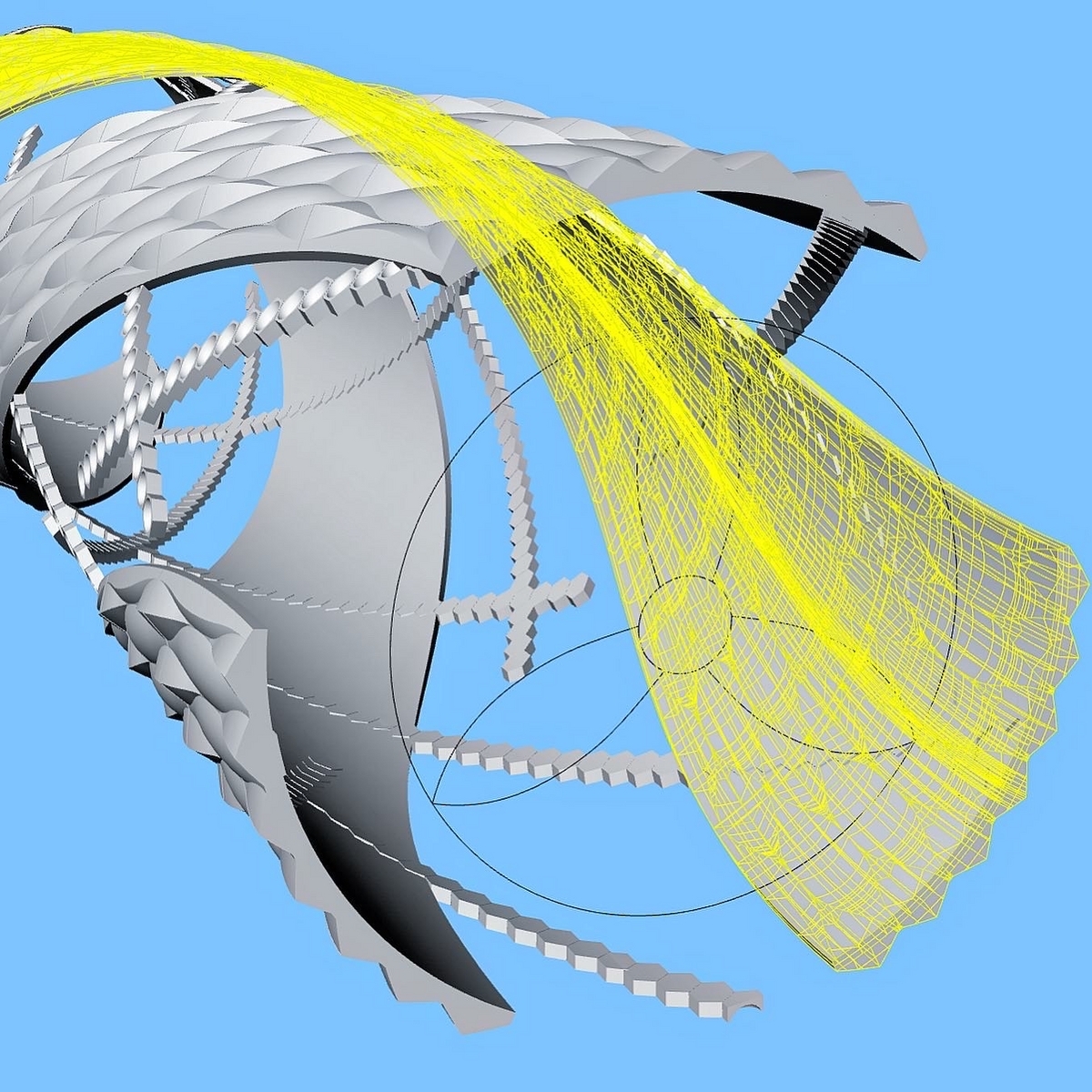

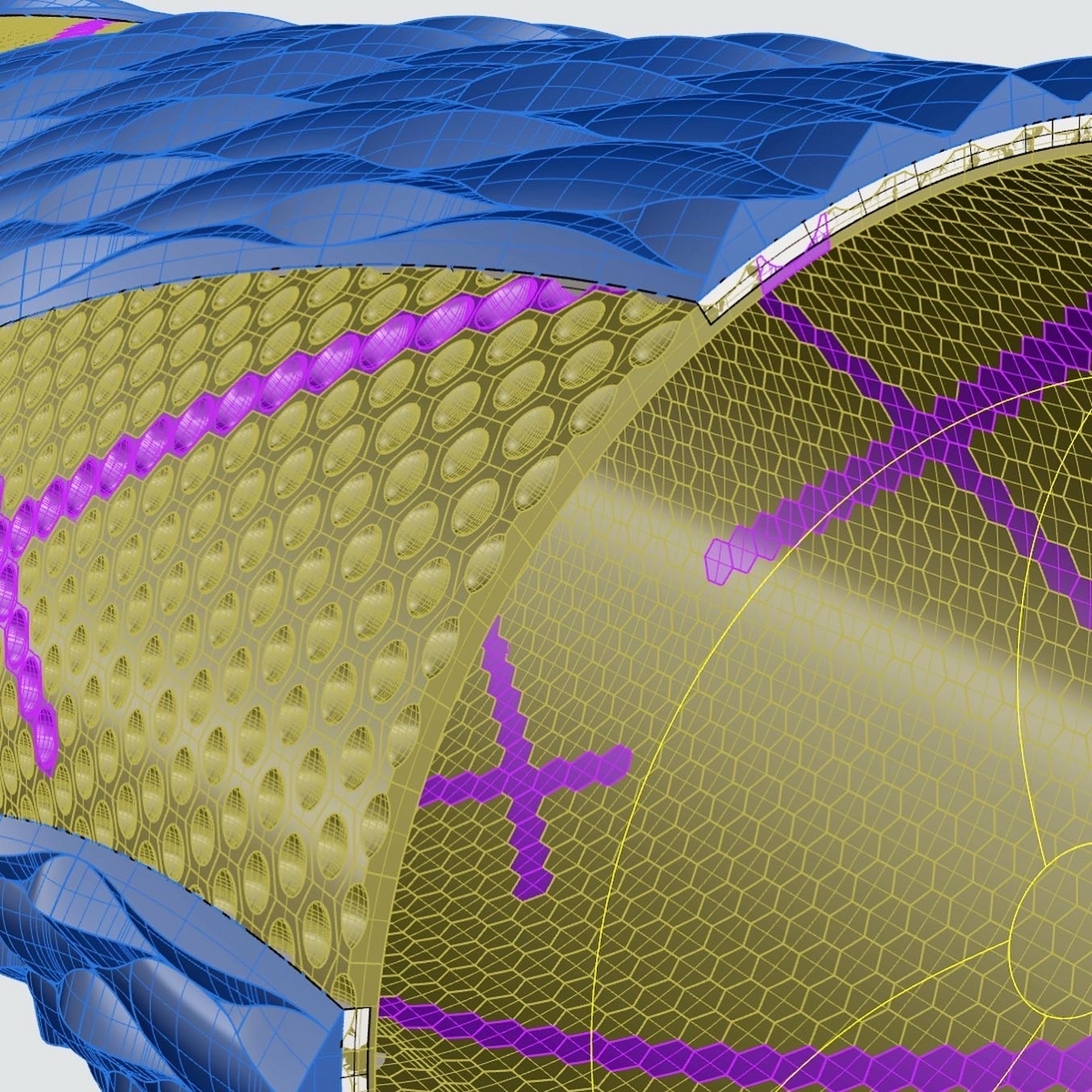

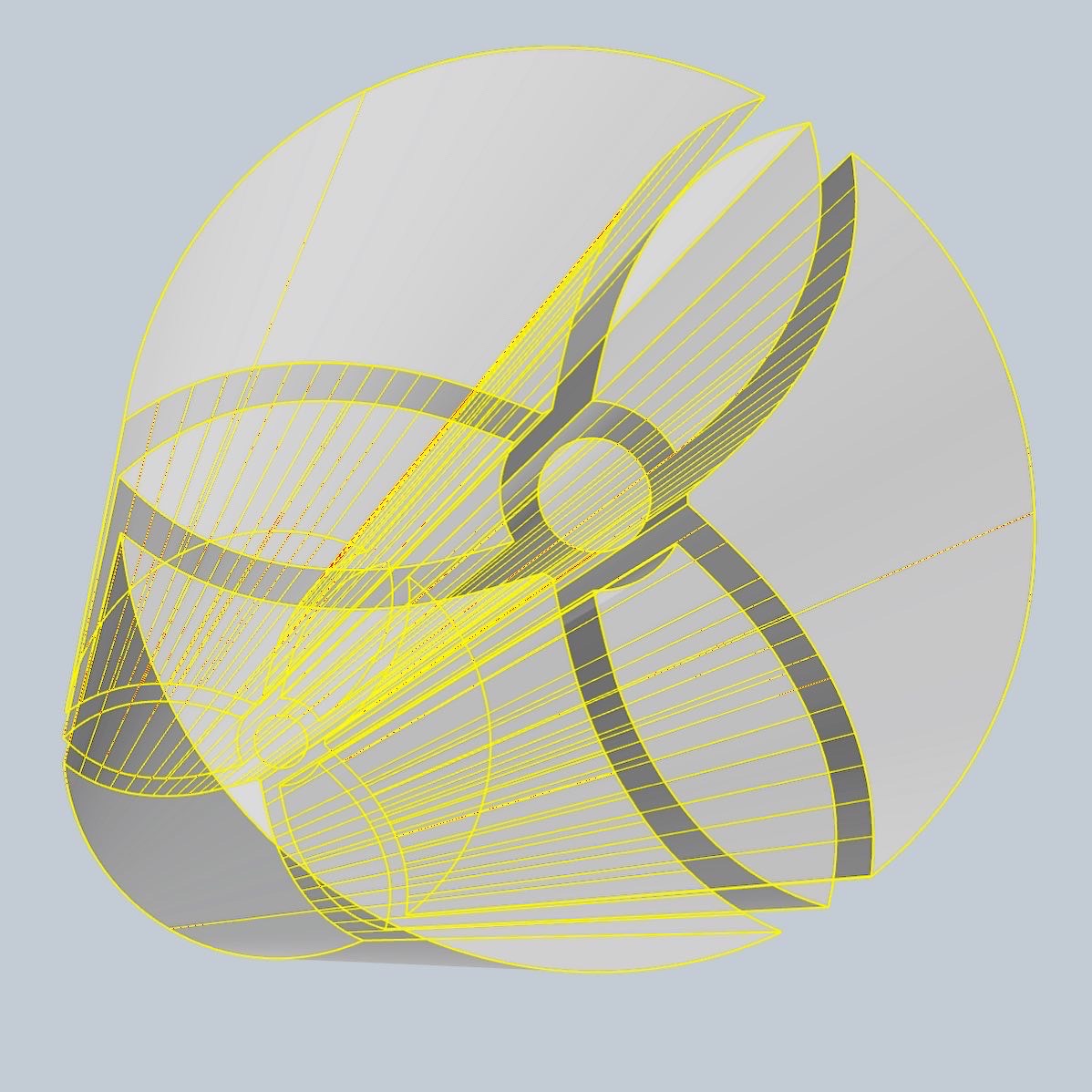

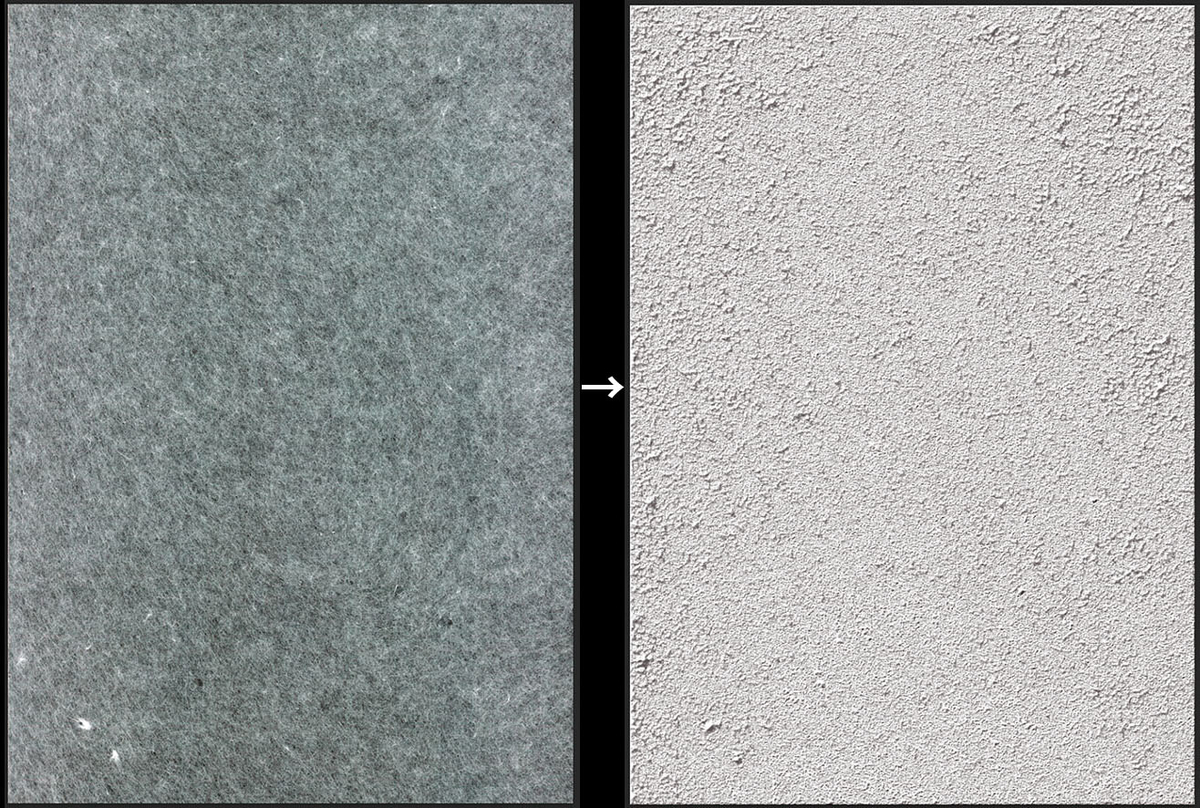

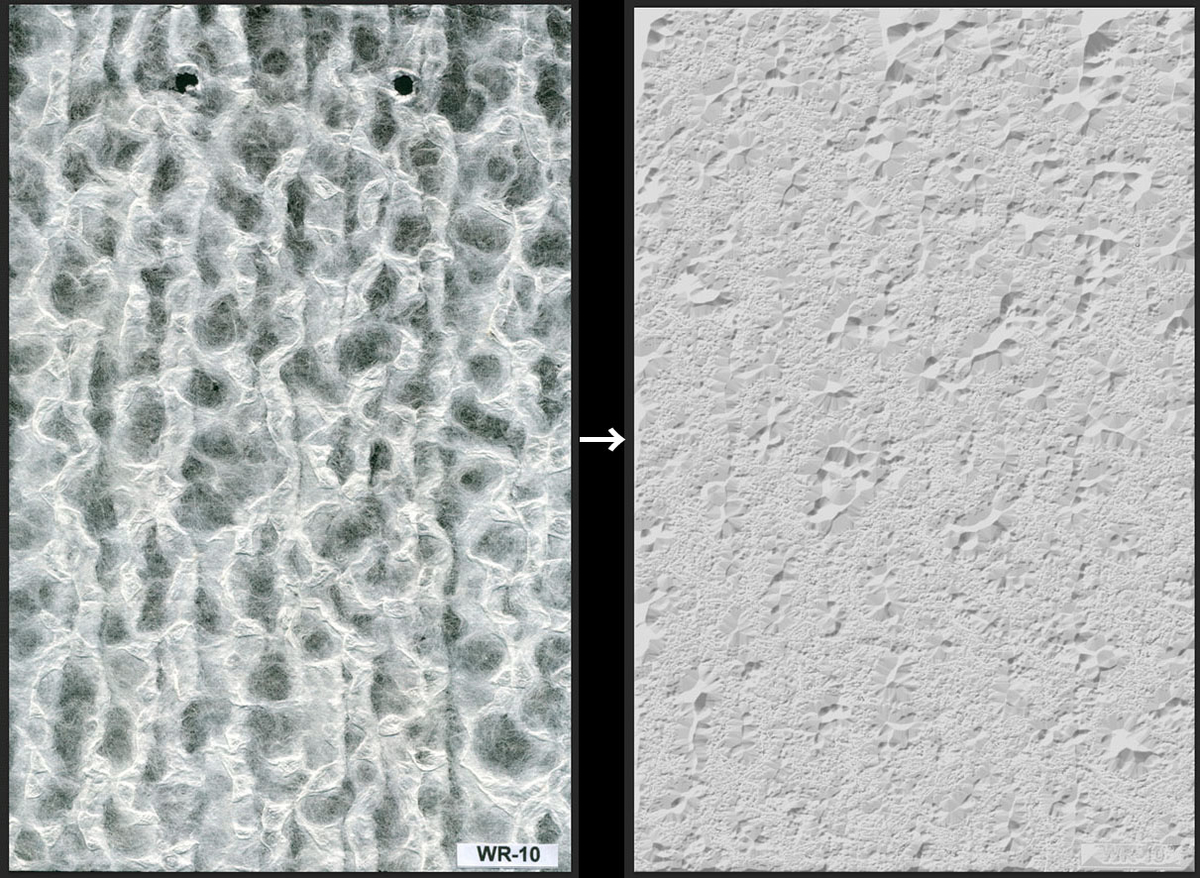

まず、空間のゾーンニングにも一役買っている枠組み。

こちらは今回のためにオリジナルで設計されたものだそう。

木と金属。シンプルな構成とパーツで機能的に作られています。

角材を平置き( □ )ではなく、45度回転( ◇ )して使っていたり、丸みを帯びた角の処理など、細やかな工夫にオッ!と思いました。

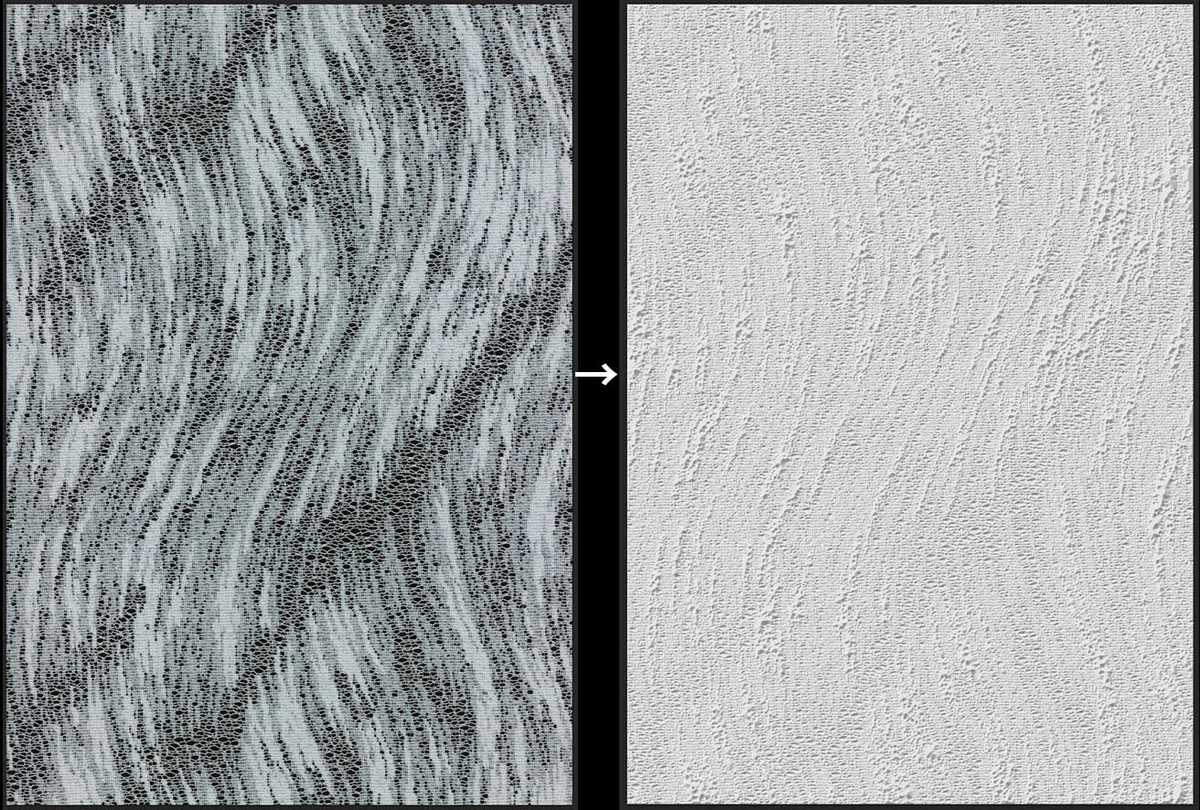

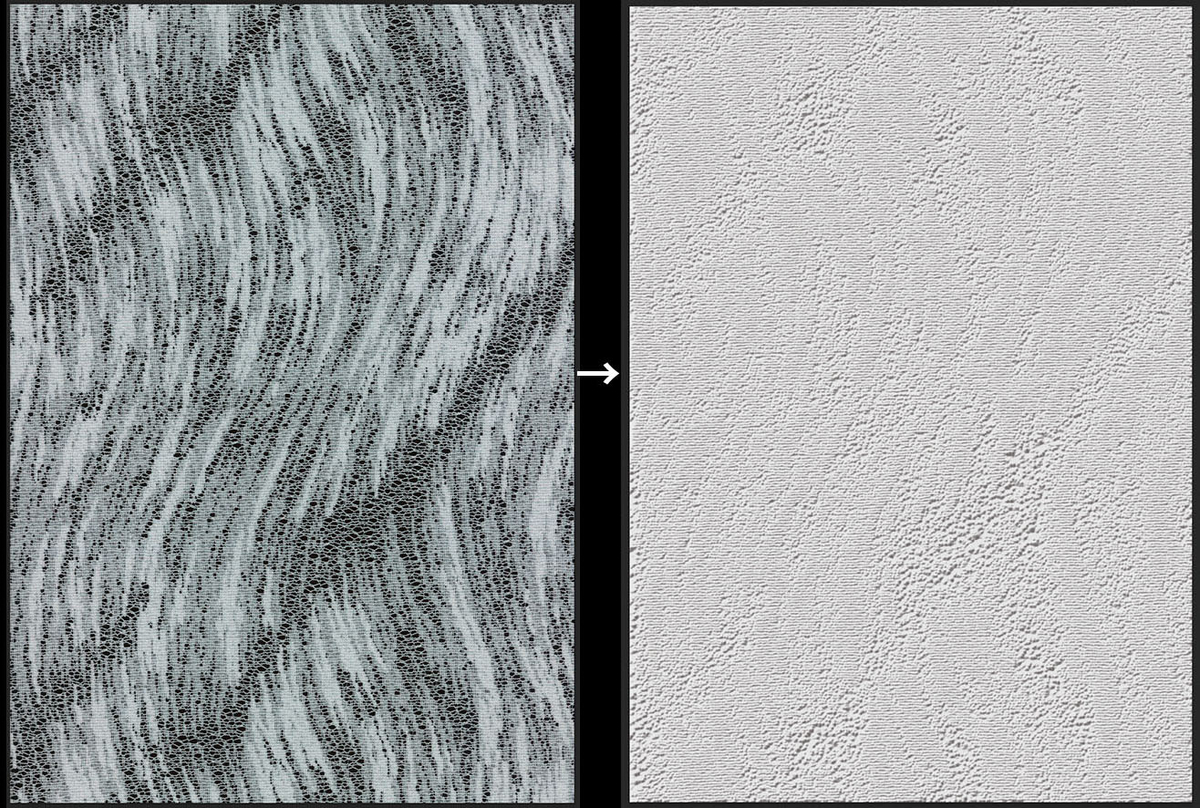

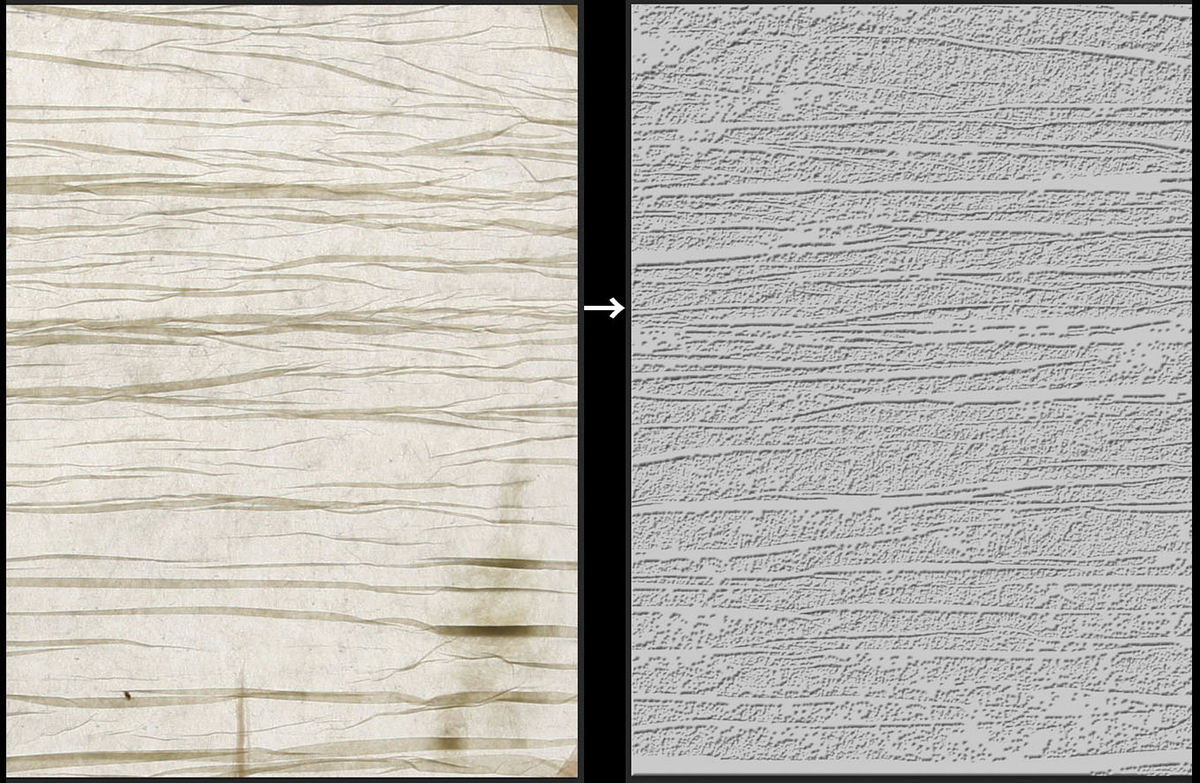

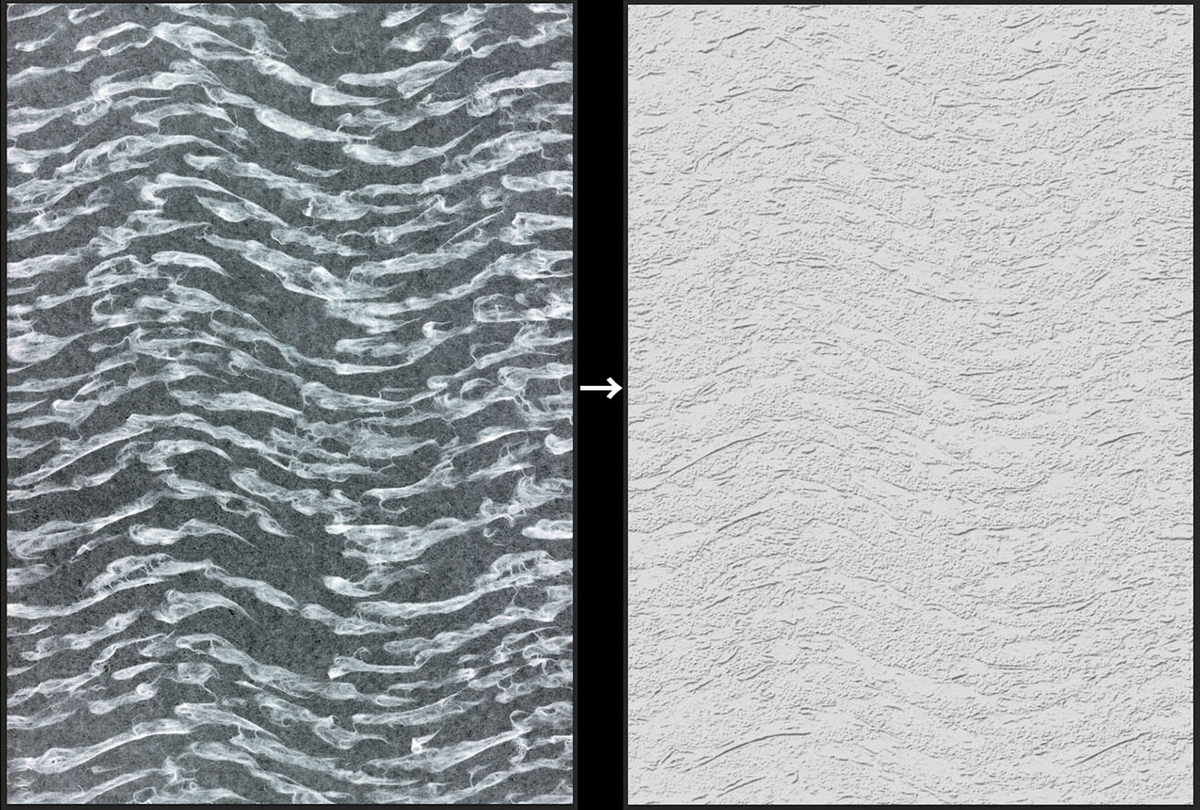

また、こちらの什器はスギ材にクール系のグレー塗装。

表面の木目が透けて見える程度の塗布にとどめているため、木の持つ素材感や節のあるナチュラルさ・カジュアルさは損なわず、しかし色味でモダンなイメージに仕上げてあります。

そして足元はスギ材の床です。

こちらも木目が透けるグレー系の塗装なのですが、什器よりも色のバラツキが大きく、より自然な木の質感を感じます。色味もグレイッシュながらあたたかみのあるスモーキーなダーク系で、落ち着いた印象。

ライトアップされている箇所と、影になっている箇所でかなり色の見え方が違います。

当初この空間は、すべて無垢材(塗装なし)で仕上げる予定だったそうなのですが、「木製品を展示するのに、空間が木の色味ではプロダクトが目立たないので絶対にやめた方が良い」と、担当者の方が床と什器をグレーで塗装する案を推したのだとか。

確かにこの床が明るい生木のような色味だったら、と想像すると

ぐっとトーンダウンしたグレイッシュな床と什器はとても効果的に感じます。「あたたかみのあるナチュラルな木質空間」ではなく「シックで上質な展示空間」の雰囲気を作っているのは間違いなくこの床の色味です。照明の効果も大きく、空間にコントラストがついてドラマティック。狙い通り、陳列物1つ1つも見やすいスペースです。

さて、奥に進んだところにあるテーブルペースにあるのも

もちろんとうきょうの木で作られた椅子とテーブル。

デザイン違いで楽しいです。

座り心地を比べていたら、指1,2本でも余裕で持ち上がるくらい軽い椅子がありました。強度のための塗装や処理をしていない椅子なので、これがスギ材本来の重さだそうです。

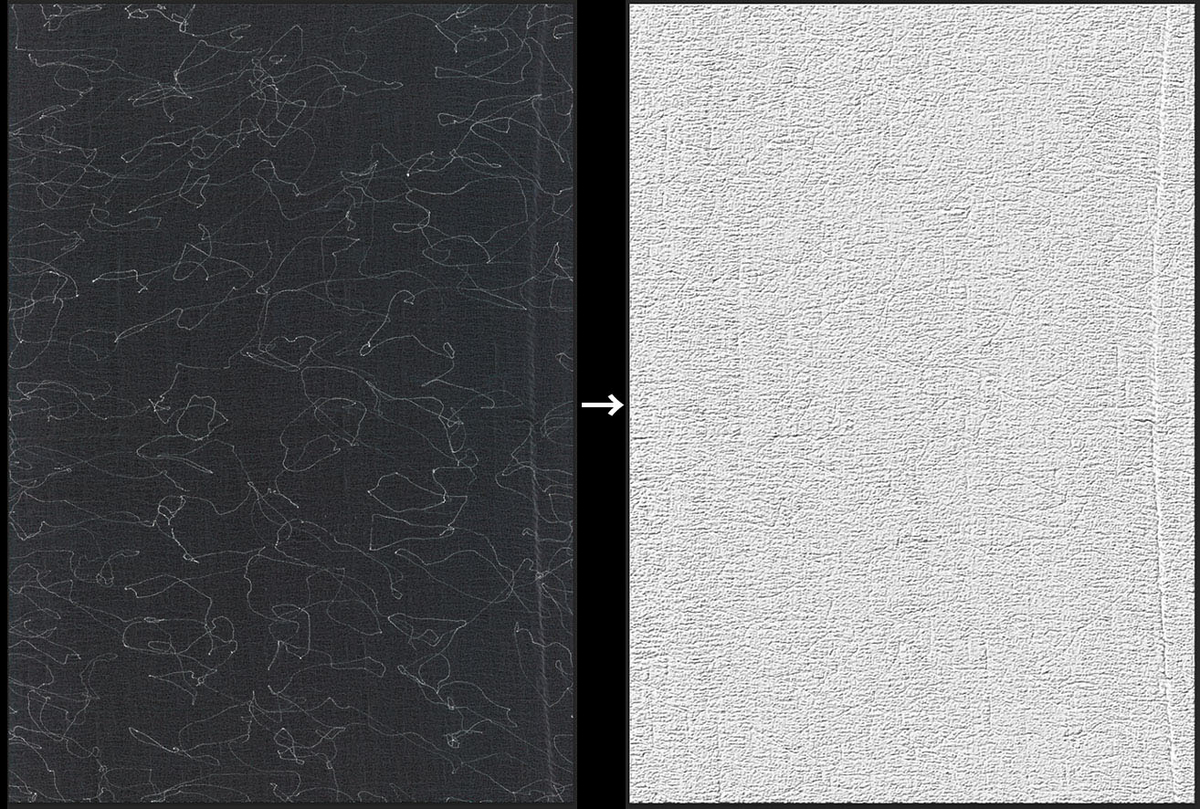

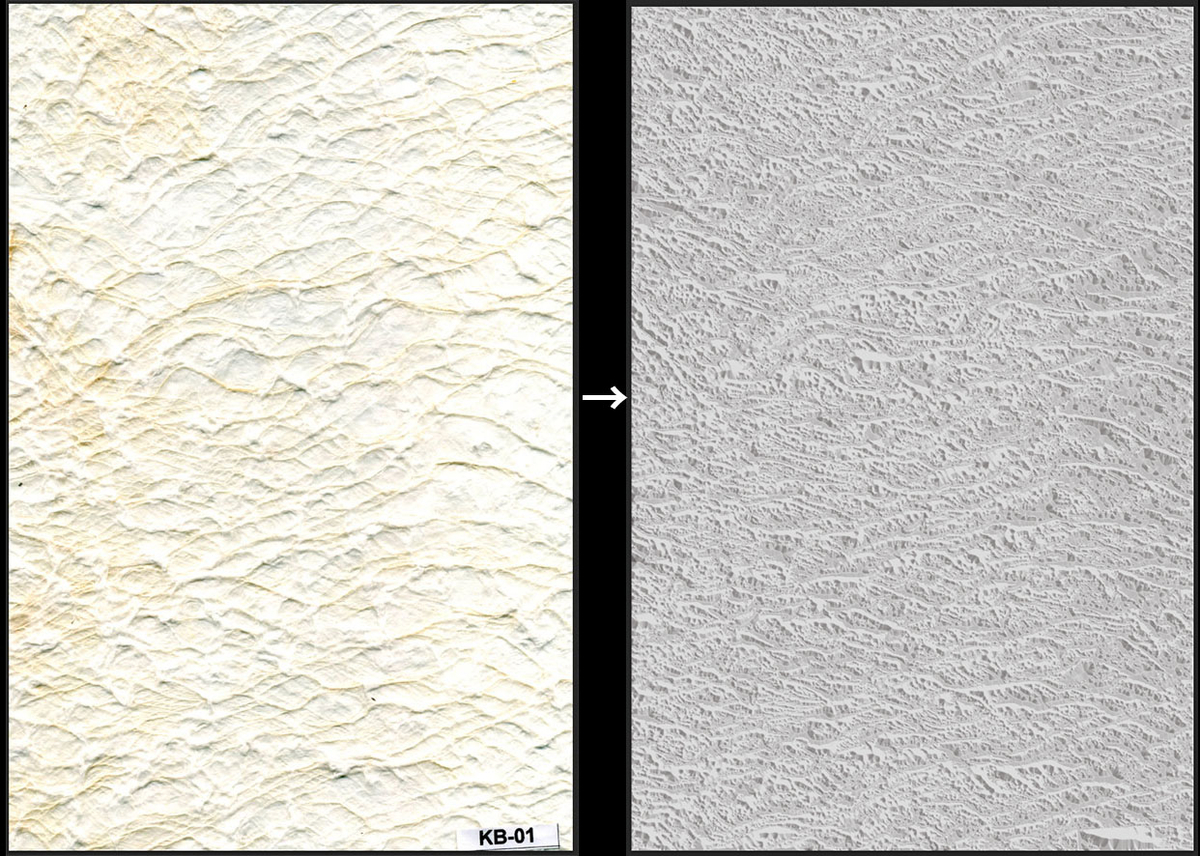

また、ここの壁面に寄ってみると

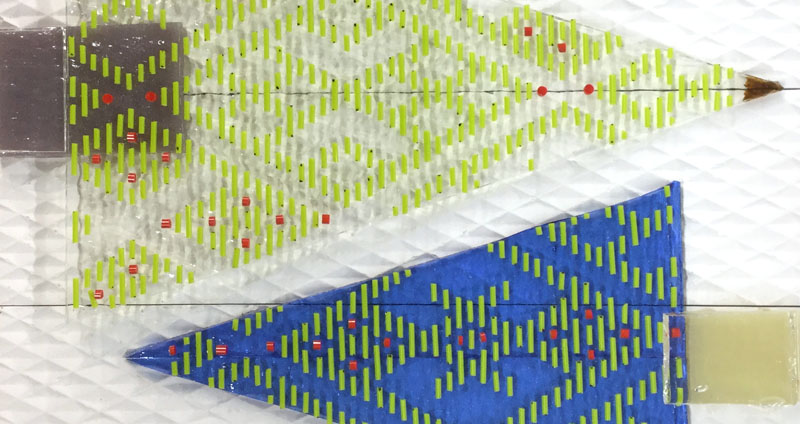

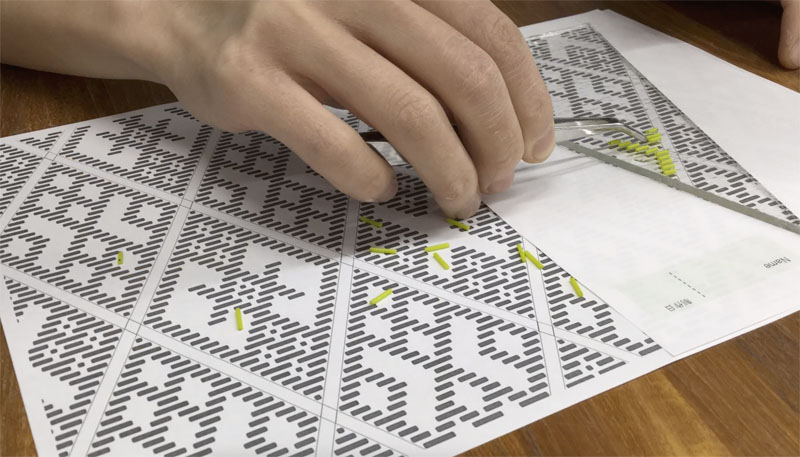

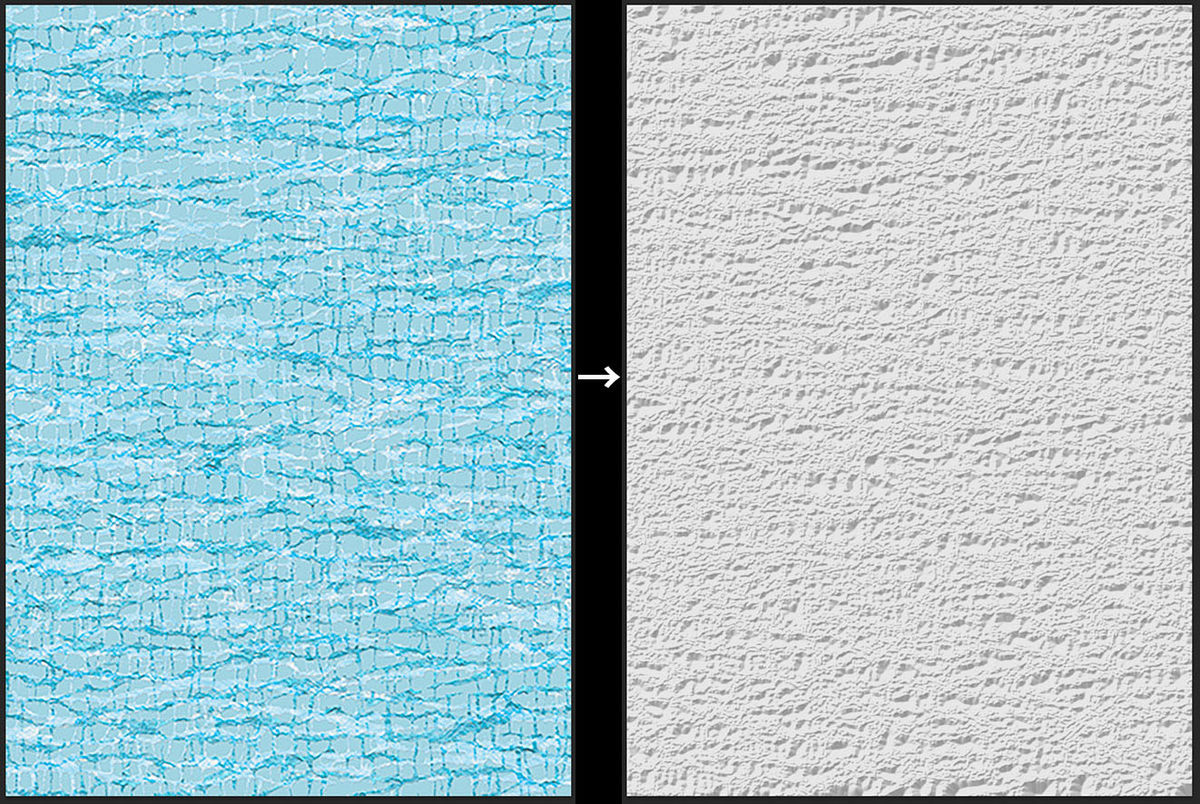

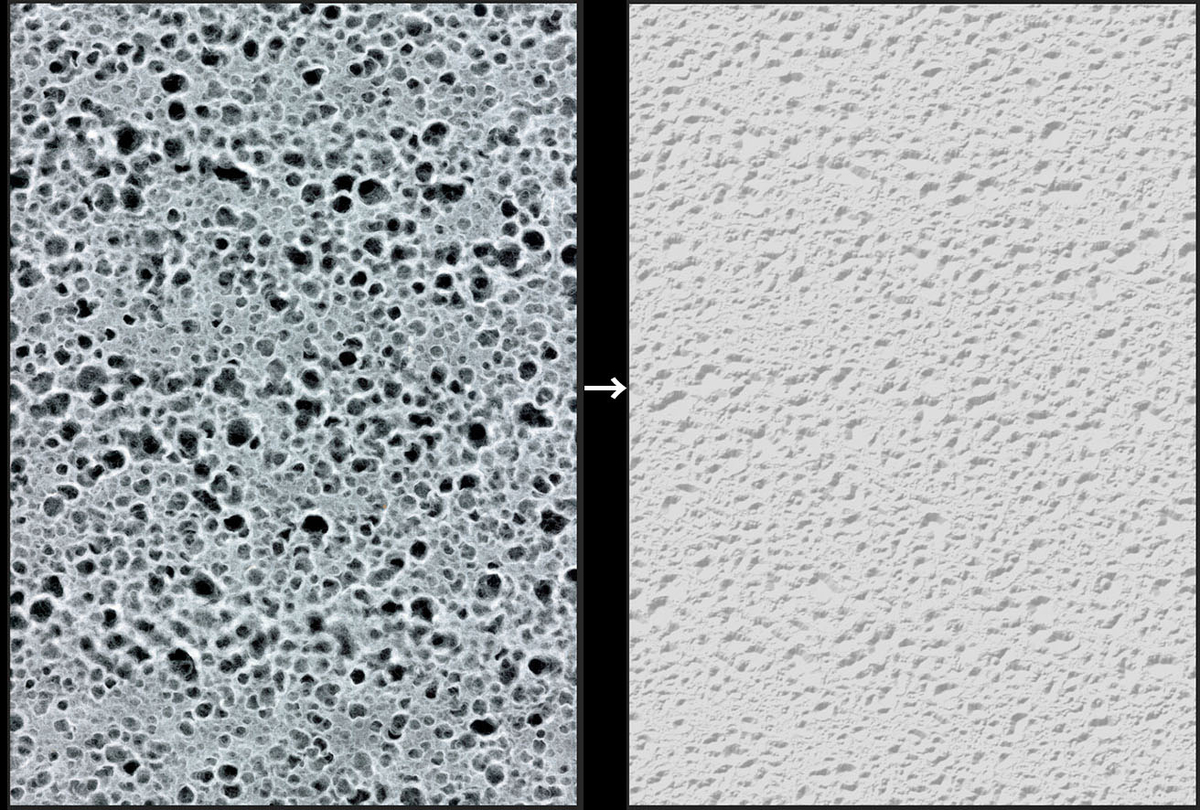

初めてみる板材でした。

コルク寄りの木毛セメント?2つのあいのこ?と思ったのですが、コルクほど表面がもそもそしておらずなめらかで、木毛セメントほど大味でなく細かいチップを押し固めたように見えます。

この素材は先ほどの建材エリアに展示されていた製品のひとつでした。

木を薄くスライスする突板の技術を応用した「突板チップボード」です。

色味が明るく、なんとなく若い世代が好みそうな、フレッシュでヘルシーなイメージを受けました。

スペースの背面にあった引き出しにも同じ素材が使われています。

真鍮の把手と木。明るい色味が気持ちの良い組み合わせです。

本当に、細部まで木をふんだんに使用した空間でした。

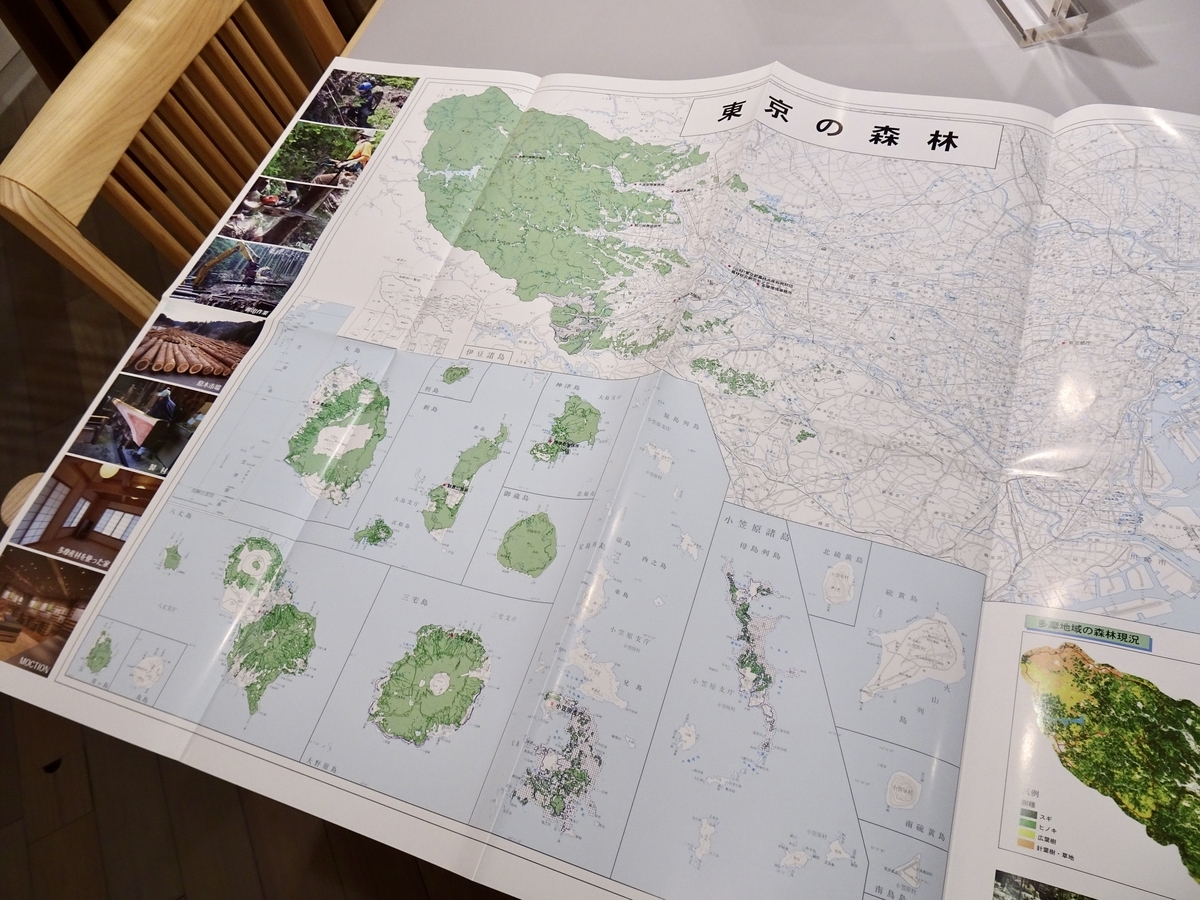

最後に、テーブルスペースで見せていただいたマップが面白かったのでご紹介を。

マップの緑の部分は東京の森林部です。

西東京や、伊豆諸島、小笠原諸島などの島々からなる東京。

都心・ビル群のイメージが強いですが、その面積の約半分〜1/3 は山や森林です。

それ自体はなんとなく聞いたことがあり知っていたのですが、改めてマップで見ると緑の多さに驚きます。

東京にも森と原木市場があり、伐採、製材、林業が日々行われているのだな、と

木々に関わる方々の情報や商品に触れることで改めて感じられました。

「TOKYO MOKUNAVI」は、一定の期間ごとに展示も入れ替えがあり、立ち寄るたびに新しい情報に触れることができる場所です。

木に関わる情報をお探しの方はぜひ一度、見学されてみてはいかがでしょうか?